-

刀剣・日本刀の専門サイト 刀剣ワールド

-

日本史/日本の合戦・武将・歴史を知る

-

Web日本史辞典

-

日露戦争

明治時代の重要用語

日露戦争

/ホームメイト

-

刀剣・日本刀の専門サイト 刀剣ワールド

-

日本史/日本の合戦・武将・歴史を知る

-

Web日本史辞典

-

日露戦争

日本とロシア帝国の間で朝鮮半島、満州(まんしゅう:中国北東部)の権益・支配権を巡り、1904~1905年(明治37~38年)にわたって「日露戦争」(にちろせんそう)が勃発。旅順(りょじゅん)、奉天(ほうてん)、日本海における大規模な戦闘によって、日露両国とも大損害を受けたため、互いに戦争継続が難しくなります。そのため、1905年(明治38年)に、アメリカ大統領「セオドア・ルーズベルト」の仲介を受けて、日露両国は「ポーツマス講和条約」に調印。日本側の勝利で、大韓帝国(だいかんていこく:李氏朝鮮から改名した朝鮮王朝)の保護国化、満州鉄道の利権などを得られたものの、ロシア帝国より全く賠償金を得られない講和条約の調印に、日本国民は不満を持つ結果となりました。

明治時代の重要用語

日露戦争

/ホームメイト

日本とロシア帝国の間で朝鮮半島、満州(まんしゅう:中国北東部)の権益・支配権を巡り、1904~1905年(明治37~38年)にわたって「日露戦争」(にちろせんそう)が勃発。旅順(りょじゅん)、奉天(ほうてん)、日本海における大規模な戦闘によって、日露両国とも大損害を受けたため、互いに戦争継続が難しくなります。そのため、1905年(明治38年)に、アメリカ大統領「セオドア・ルーズベルト」の仲介を受けて、日露両国は「ポーツマス講和条約」に調印。日本側の勝利で、大韓帝国(だいかんていこく:李氏朝鮮から改名した朝鮮王朝)の保護国化、満州鉄道の利権などを得られたものの、ロシア帝国より全く賠償金を得られない講和条約の調印に、日本国民は不満を持つ結果となりました。

極東アジアを巡る日露関係

南下を目指すロシア帝国の脅威

1894年(明治27年)に勃発した「日清戦争」(にっしんせんそう)に勝利した日本は、清との「下関条約」により多額の賠償金の他、遼東半島・台湾などの割譲(かつじょう:領土を譲り受けること)を受けました。

しかしその頃、ロシア帝国は不凍港(ふとうこう:海が凍らない港)を求めて南下政策を採っており、シベリア鉄道が完成する前に、日本が中国大陸進出の足掛かりとなる遼東半島(りょうとうはんとう)を得たことに危機感を持ちます。そこで、ドイツ、フランスとともに「三国干渉」で圧力をかけ、日本に遼東半島領有の放棄を求めました。

当時の日本はまだロシア帝国に対抗するだけの国力がなく、この3国による勧告を受け入れざるを得ません。血を流して手に入れた権益を圧力によって奪われたことで、日本国民のなかにはロシア帝国に対する根強い反感が培われていきました。

1900年(明治33年)に清国内で、宗教的秘密結社「義和団」(ぎわだん)による外国人排斥運動「義和団事件」が起こると、ロシア帝国は鉄道の保護を名目に、極東アジア地域へ兵力を集中。そして奉天(ほうてん:満洲の都市)を占領し、満州全域を制圧すると、在留ロシア人の保護と秩序の維持などを理由に、ロシア帝国軍の満洲駐屯を清政府に認めさせたのです。

外交交渉の決裂

この頃の日本の外交路線は、ロシア帝国と利害の調整を図る日露協商派と、極東アジア地域の利益を守るためロシアに対抗したいイギリスとの協調を唱える2派がありました。

また、朝鮮半島と隣接した満州を占領しているロシア帝国が、さらに南下することへ対応する必要があり、「伊藤博文」(いとうひろぶみ)はロシア帝国に対抗する力がない以上、満州でのロシア帝国の権益を認める代わりに、大韓帝国内での日本の権益を認めさせるという「満韓交換論」を日本政府内で提唱。しかし日本国内では、あまりにロシア帝国を恐れる政策だとして、伊藤博文を「恐露病」だと揶揄する声まで出ます。

日英同盟の風刺画

満韓交換論に対して日本政府内の多くは、イギリスとの協調を支持。当初は、イギリスがどこまで真剣に話し相手となるか不透明でした。

しかし、イギリスは、南アフリカの「ボーア戦争」で国力を消耗し、極東アジア地域に戦力を向ける余力を失くしたため、日本を清国内におけるイギリスの権益を守る協力者として考え始めていたのです。また、日露協商の成立を恐れていたこともあって、1902年(明治35年)に「日英同盟」の締結へ至りました。

日露戦争の開戦

大韓帝国の権益を巡る交渉決裂により、ロシア帝国へ宣戦布告

日本とロシア帝国の間では、大韓帝国における権益についての交渉が続けられていました。日本側は、軍隊の派遣、大韓帝国政府への助言・援助の専権(せんけん:思うままに動く権利)をロシア帝国側に求めます。

これに対し、ロシア帝国は日本の軍隊の派遣に関して、大韓帝国領土のどこであれ、軍略上の目的にしてはいけないという制限を付け、さらに北緯39度線以北(朝鮮半島の平壌[ピョンヤン]より北部)を中立地帯とすることを要求。

この日露交渉では、互いに譲ることができず、1904年(明治37年)2月4日に、日本は軍事行動の開始を決定し、いよいよロシア帝国への宣戦布告に踏み切ったのです。

日本はまず、ロシア帝国の重要拠点である、遼東半島の旅順(りょじゅん)を攻撃。2月8日の夜、旅順港外のロシア帝国太平洋艦隊に攻撃を加えて大損害を与え、9日午前に旅順港内の軍艦を砲撃すると、ロシア帝国太平洋艦隊の戦力を大幅に削ぎ、日本海軍は黄海(こうかい:中国大陸と朝鮮半島の間にある海域)の制海権を握ることができました。

同時に仁川(インチョン)へ向かっていた日本海軍の艦隊は、8日の夕刻に仁川から出港してきたロシア帝国の軍艦を攻撃してそのまま入港し、日本陸軍の仁川上陸に成功。9日には大韓帝国の首都・漢城(ハンソン:現在のソウル)へ入城し、大韓帝国の首都を占領します。

清国内の激戦

日本軍の参謀本部(さんぼうほんぶ:高級指揮官の作戦指揮を補佐する機関)は、遼陽(りょうよう:遼東半島の付け根に位置する都市)を進撃目標のひとつとし、5月に遼東半島への上陸を開始。ロシア帝国軍も日本軍を遼東半島の奥地まで引き込んで一挙に勝敗を決しようと考え、遼陽に強固な防御線を引いていました。

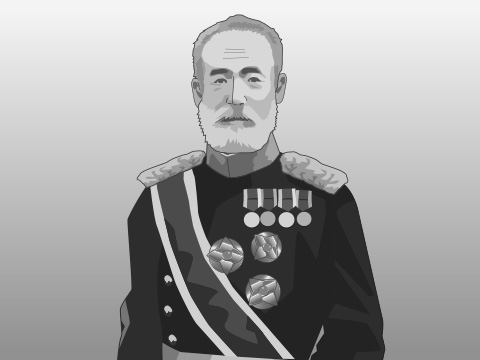

乃木希典

そして、8月24日に日露両軍の主力が衝突し、大激戦の末、ロシア帝国軍は奉天へ退却。日本軍も疲労、弾薬の補給が続かなかったことで、ロシア帝国軍を追撃する余裕がありませんでした。

同じ頃、旅順でも要塞攻略戦が行われます。旅順要塞は、日清戦争時とは異なり、コンクリートで周囲を固め、あらゆる方角からの攻撃に対抗できるように改良されていました。

日本軍の大将「乃木希典」(のぎまれすけ)司令官はそれとは知らず、総攻撃を実施すると、ほぼ1個師団分(約10,000人)の損害を出して要塞攻撃を断念。要塞近くまで坑道を掘って一斉に突撃する正攻法に切り替えますが、これも上手くいきません。

そこで攻撃の重点を、旅順要塞の西方に位置する203高地に切り替えます。203高地は「山形改まる」(山の形が変わった)とまで言われる激戦となり、多くの被害を出しながらも日本軍が占領。その後、203高地山頂からの砲撃もあって、旅順要塞のロシア帝国軍は降伏しました。

日本軍は旅順陥落の余勢を駆って250,000の兵力を集め、ロシア帝国軍が拠点としていた奉天へ向かいます。対するロシア帝国軍も320,000の兵力を集めて対峙。日本軍は1905年(明治38年)3月に、奉天へ総攻撃を開始し、1週間にわたって一進一退の攻防を繰り広げた末にロシア帝国軍を退却させ、10日に奉天占領に成功したのです。

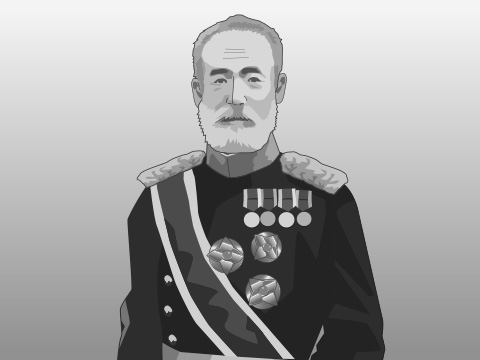

東郷平八郎

ただ、日露両軍とも多数の死傷者を出し、日本軍もこれ以上の戦争継続は難しくなったことで、講和(こうわ:戦争を終結すること)の準備が進められることになりました。

ロシア帝国は日本が黄海の制海権を握っていた1904年(明治37年)10月、ウラジオストクの戦力を増強すべく、バルト海で編成されたバルチック艦隊(ロシア帝国海軍の主力艦隊)を極東アジア地域へ送ります。

バルチック艦隊が到着すれば、勝ち目はないと踏んでいた海軍大将「東郷平八郎」(とうごうへいはちろう)司令長官は、対馬海峡を通ると予測して日本海軍の艦隊を結集。1905年(明治38年)5月27日、戦闘が始まると「東郷ターン」あるいは「丁字ターン」と呼ばれる作戦でバルチック艦隊に大打撃を与え、バルチック艦隊38隻のうち撃沈21隻、捕獲6隻、中立国に抑留された軍艦6隻など、史上稀に見る日本海軍の圧勝に終わりました。