本刀の作者「兼元」(かねもと)は、「関の孫六」の通称で有名な室町時代末期の美濃を代表する刀工です。「兼元」の名乗りは数代あり、「孫六兼元」はその2代目。

戦国時代、実用第一の刀剣を量産した美濃関の刀工の中でも、孫六兼元は高く評価されます。刀の切れ味は「最上大業物」(さいじょうおおわざもの)に格付けられ、「三本杉」(さんぼんすぎ)という独特の刃文は後世の刀工にも受け継がれました。

本刀は鎬造り(しのぎづくり)で庵棟(いおりむね)、先反りが付き、中鋒/中切先がやや伸びます。茎(なかご)は少し磨上がり、鑢目(やすりめ)は鷹の羽(たかのは)。

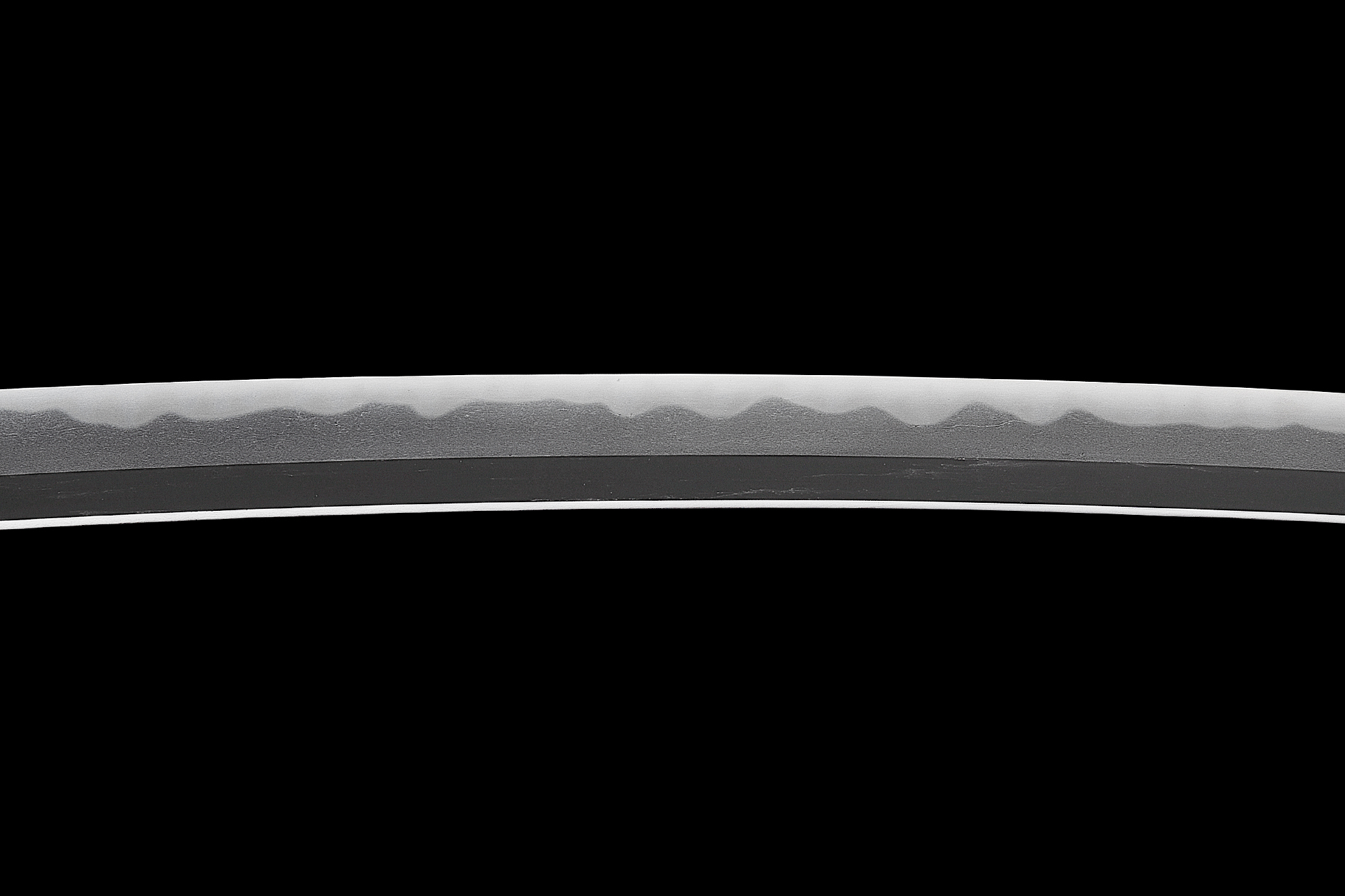

鍛肌は板目(いため)に杢目(もくめ)が交じり所々流れごころとなり、地沸(じにえ)がつき、白け映り(しらけうつり)が立つなど、よく冴えた地鉄できわめて健全。銘字も力強く切られます。

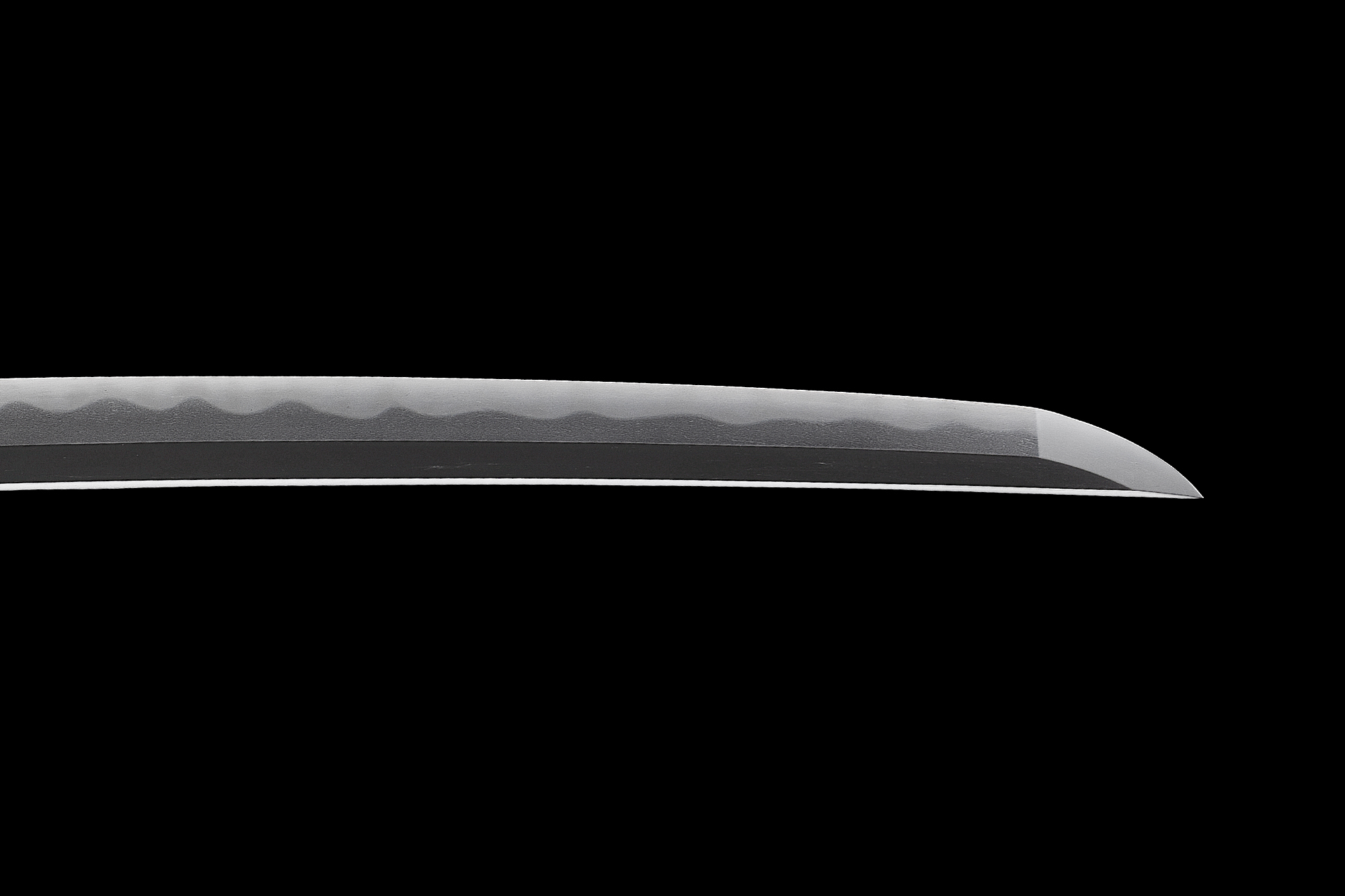

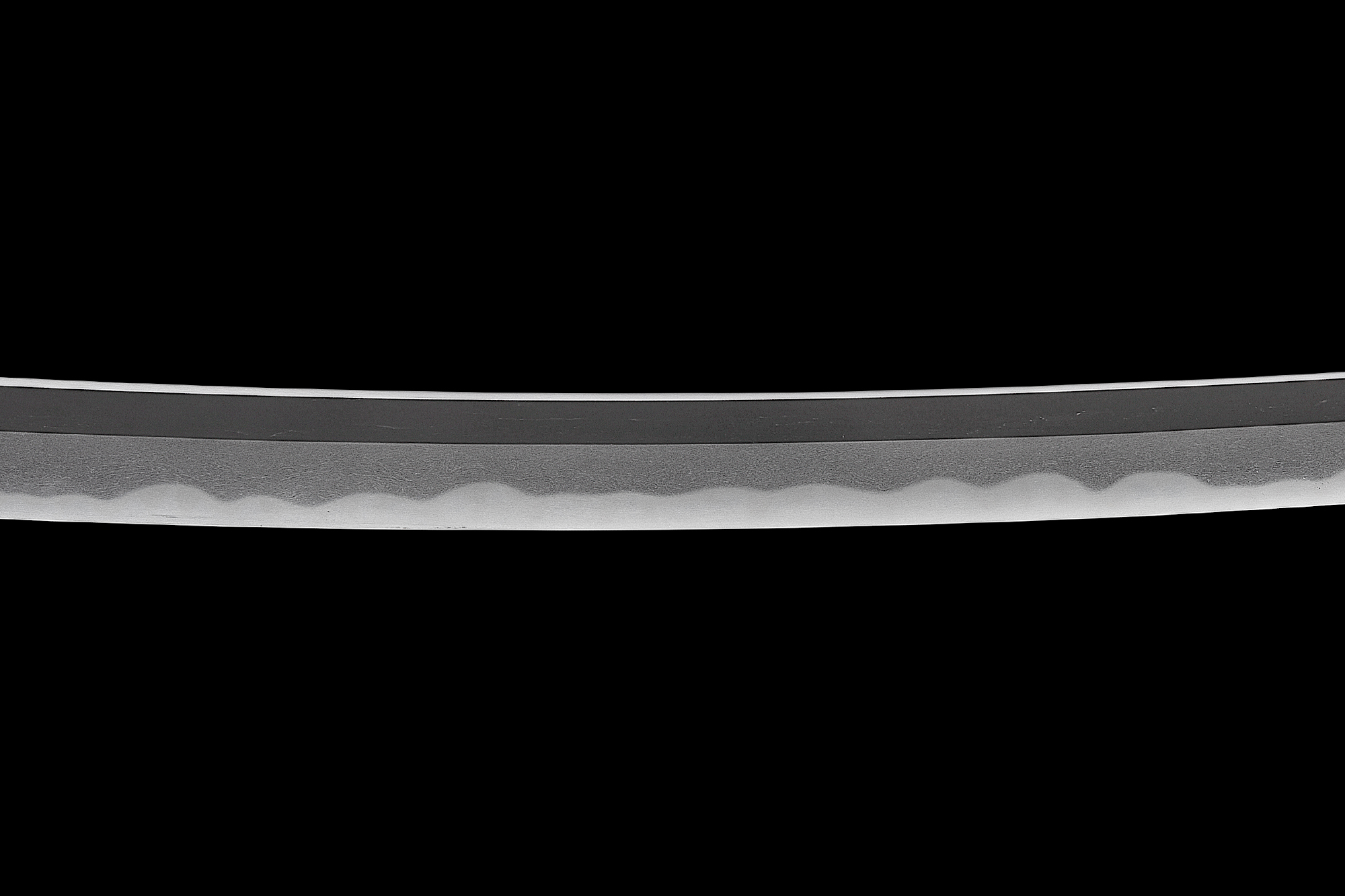

刃文は互の目(ぐのめ)・互の目丁子(ぐのめちょうじ)・尖り刃(とがりば)交じりで、匂勝ち小沸つき(においがちこにえつき)。帽子は乱れ込んでやや掃きかけ、小丸(こまる)に返ります。2代目兼元の時期の三本杉はまだ定型化が進んでおらず、互の目の形や大きさが不揃いで変化のある作風です。

名工孫六兼元の現存刀は、片手打ち(かたてうち)が流行した時期を反映して2尺(約60センチメートル)から2尺2寸(約66センチメートル)ほどが多く、磨上げられてなお2尺5寸(約75センチメートル)超の長寸を保つ本刀は、貴重な1振です。

幕末の半太刀拵が附属しており、目貫(めぬき)が竹に雀紋(たけにすずめもん)であることから、本刀は仙台藩主伊達家旧蔵と伝えられます。

平成2年5月25日、重要刀剣に指定されました。