「こんなに早く明智殿にお越しいただけるとは思いませなんだ」

「出迎えご苦労さまです。さっそくですが状況はいまどうなっていますか」

「それがなかなかに奇怪な事態となっております」

敵に大手門までの侵攻を許したものの、城主の織田信忠をはじめ、当時城内にいた兵達は、すべての出入り口を固く閉じ、それ以上の侵入を防いでいる。どうやら敵の多くは一向宗徒のようで、自らの身体を城門に叩き付けながら、口々に「南無妙法蓮華経」と唱えていると言う。

「それは、城にいる者達は精神を削られますね。一刻も早く事態を打開しないと、精神を病んでしまいそうだ」

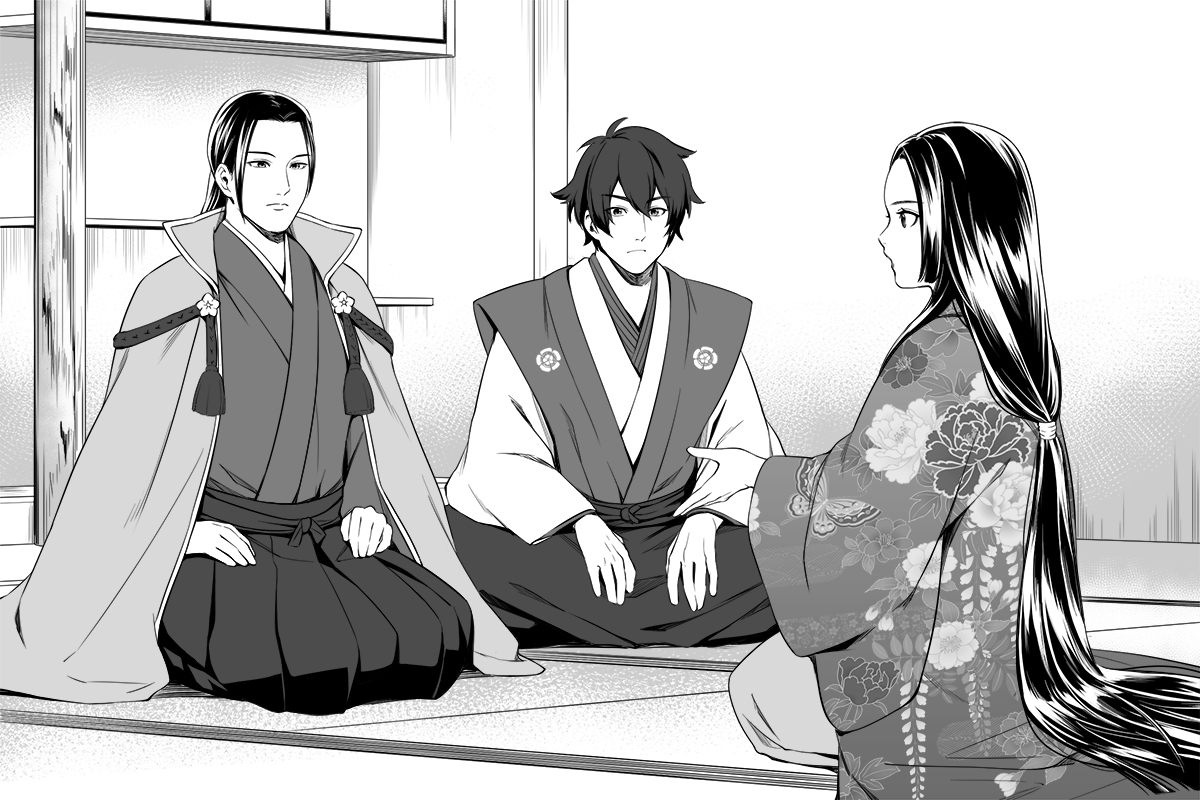

明智光秀が城の見取り図を前に考え込んでいると、背後から忍びの声が聞こえた。

「明智様、急ぎお耳に入れたき件がございます」

「どうしました。まさか信忠様になにか」

「いえ、信忠様は堅く守りに徹しております。ただ、『闇の者』の中に、信じられない顔が見えまして」

「ほう、忍びの者が信じられないとは、どのような顔ですか」

「城門を攻める『闇の者』の中に、斎藤龍興様としか見えない方がおります」

「まさか、あの方は一乗谷で死んだはず」

途端、明智光秀の顔が険しくなった。

斎藤龍興と言えば、かつて織田信長に岐阜城(もとの稲葉山城)を奪われた斎藤家最後の当主だ。

後年は一向宗と結託して一揆に加勢したり、三好三人衆と組んで織田信長が擁立した足利義昭を攻めたりと、各地を転戦していたが、最後は朝倉家の客将となって一乗谷で戦い、その地で討ち取られていた。

「いま岐阜城を攻めているのは間違いなく、斎藤龍興その人です」

土城俊子は思わず口を挟んだ。明智光秀と斎藤家には深い因縁がある。

かつて斎藤家に仕えた折、斎藤龍興の父である斎藤義龍に明智の城を攻め落とされ、家族や一族が離散したのだ。

その後、明智光秀は織田家の重鎮となり、一乗谷で積年の恨みを晴らしたが、その斎藤龍興が生きていたとなると、心中穏やかではないだろう。

明智光秀が視線を向けてくる。

「それは遣使(けんし)の能力ゆえの発言ですか?」

「はい」

岐阜城には禍々しいまでの怨念が渦を巻いている。一向宗徒が唱える「南無阿弥陀仏」は人を導く言葉ではあるものの、同時に人を縛り付ける言葉になっていた。仏を信じる祈りの力を『闇の者』に悪用され、斎藤龍興の先兵として利用されているのだ。

城を攻める『闇の者』からはさらに強烈な悪意が感じられる。その悪意は間違いなく織田信長と、明智光秀に向けられていた。

「そうですか、であれば多少の危険を冒しても確かめねばなりませんね」

明智光秀は岐阜城に視線を向けると、安賀川国光と土城俊子といった遣使(けんし)に加え、陰陽五行の呼吸を使う部隊を連れて、金華山の裏道を登った。

裏道には数人の『闇の者』がうろついていた。それらはいずれも単独で、安賀川国光ひとりでも容易に排除できた。その後、明智光秀率いる一団は金華山の斜面を登り切り、大手門が見える小高い場所にたどり着いた。岩陰に身を潜め、そっと相手の様子を窺う。

「馬鹿な……」

明智光秀が言葉を失った。土城俊子が見ると、そこには赤い鎧を身に付けた髭面の武者が立っていた。周囲を異形の『闇の者』に守られており、容易に近付けそうにない。

明智光秀の視線に気付いたのか、男はゆっくり顔を上げ、下卑た笑みを浮かべる。

「あれは確かに斎藤龍興。本当に生きていたと言うのですか!?」

愕然とする明智光秀に、土城俊子が言った。

「明智光秀様、違います、あれは生者ではありません! 死者の妄念に取り憑いた『闇の者』です」

「『闇の者』ですって? 彼らは死者すら蘇らせるのですか!?」

「信じられない気持ちは判ります。『闇の者』は彼が抱く無念に力を与え、現世に復活させたのでしょう」

「『闇の者』とはいったいどれほどの力を持っていると言うのですか……」

呆然と呟く明智光秀を横目に、土城俊子も死んでも現世にしがみ付く人間の執念と、死者さえ蘇らせる『闇の者』の力に底知れない恐怖を感じた。

悪い夢を見た。

悪い夢を見た。