また、火縄銃が発砲のたびに銃口から火薬と弾丸を詰める「前装式」(せんそうしき)だったのに対して、西洋式銃のなかでも発展型の「後装式」(こうそうしき)には、銃尾側に開閉式の装填部があります。

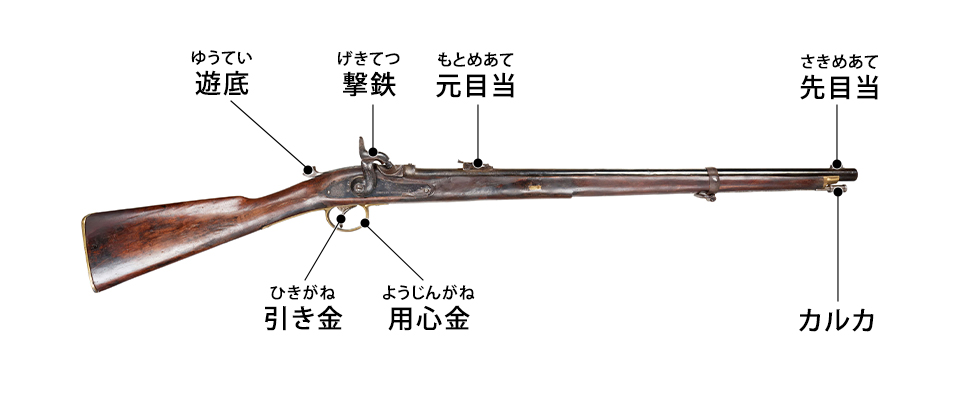

- 撃鉄

-

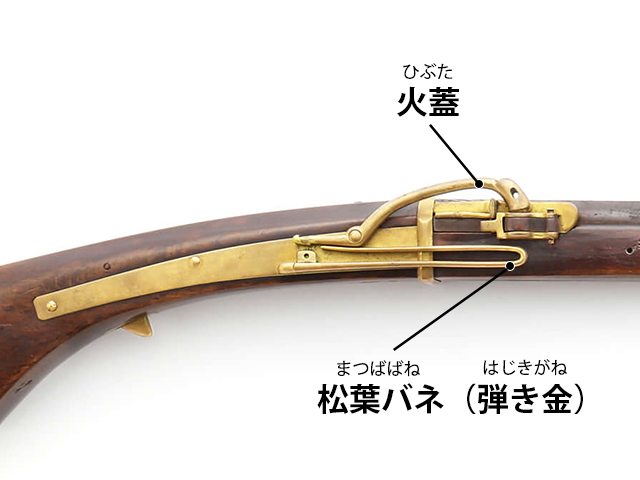

燧石式銃の撃鉄

撃鉄(げきてつ)は、ハンマーとも呼ばれる点火装置のパーツのひとつで、打ち付けることで火を熾(おこ)します。

17世紀に完成した、燧石式(すいせきしき)と呼ばれる点火法は、撃鉄に燧石(火打石)を取り付け、引き金を引くと、これが「当たり金」に打ち付けられて発火する仕組みです。

また、燧石式よりも進化した点火法、雷管式(らいかんしき)の鉄砲にも撃鉄は使われました。雷管式は、雷汞(らいこう)という燃えやすい化合物を雷管と呼ばれる容器に詰め、これを撃鉄で叩いて衝撃を与えて発火させたのです。

さらに進化した現代の鉄砲にも撃鉄は付いています。この場合は、雷管と火薬、弾丸を薬莢(やっきょう)という金属製の容器のなかに収めた一体型の銃弾を用い、これを撃鉄で叩いて雷管を発火させました。

- 元目当・先目当

-

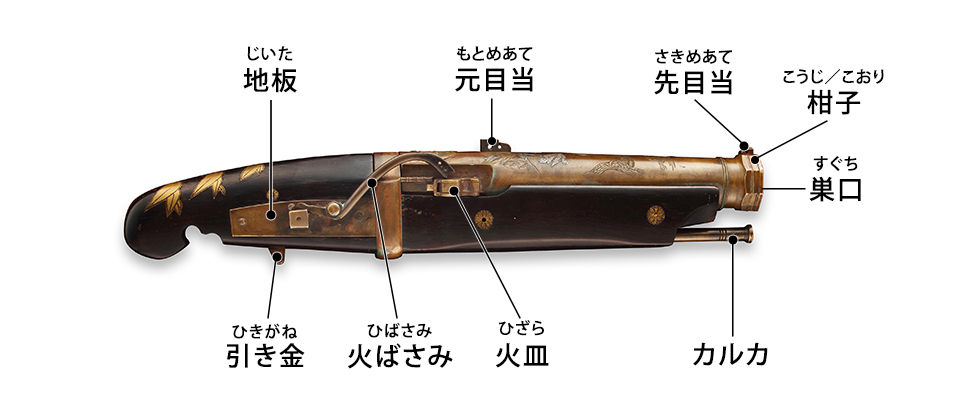

「目当」(めあて)と呼ばれた照準器は、火縄銃と同様、銃身の手前に付けた「元目当」と銃口付近の「先目当」(さきめあて)があります。ただし、西洋式銃は火縄銃よりも射程距離が長くなっていたため、遠くの標的にも照準を合わせられる仕様に改良されました。

そのひとつが、先目当てが起こせるようになっている「ラダー型」で、高く起こすほど遠距離を狙えます。

- 用心鉄

-

「用心鉄」(ようじんがね)は、引き金を引くとまわりを囲む部品で、誤って引き金を引いてしまわないための安全装置です。これはトリガーガードとも呼ばれ、現在の銃にも付いており、発砲しないときは人差し指を引き金にかけず、用心鉄にかけておきます。

- カルカ

-

「カルカ」は、火薬を銃身に押し込むために使う棒で、銃身の清掃にも用いました。銃身の下部に、カルカを収納するスペースがあります。

- ニップル

-

ニップル

ニップルは、雷管式の点火装置を構成するパーツのひとつです。形状は突起型で、ここに点火剤を詰めた雷管を装着しました。引き金を引くと、撃鉄が作動して雷管を叩き、この衝撃で発火したのです。

雷管式は、1世代前の点火法・燧石式よりも確実に点火できたのに加え、雷管が発火剤を風雨から守っていたことも強みでした。また、燧石式の点火装置を流用できたので、日本でも燧石式から雷管式への改造が盛んに行われたのです。

- 遊底

-

-

遊底/莨嚢式

遊底/莨嚢式

-

遊底/活罨式

遊底/活罨式

「遊底」(ゆうてい)は、後装式銃の銃尾に作られた開閉式の装置で、ここから弾薬を銃身に装填します。いくつかの型があり、右開きタイプは、その構造が刻み煙草を入れる「莨嚢」(ろうのう/ろくのう)に似ていることから「莨嚢式」と呼ばれました。この他、前方に開閉する「活罨式」(かつあんしき)、下面に付けたレバーで開閉する「底碪式」(ていがんしき)があります。

そのあと、複数の弾薬を自動的に給弾できる仕組みが開発されると、遊底から弾薬を装填することはなくなりました。このため、現代の鉄砲にある遊底は、発砲時にガスが漏れないようにブロックし、発砲後の空薬莢を排出する働きをしています。

- 弾倉

-

弾倉(だんそう)は、弾薬をあらかじめ装填しておく部品で、鉄砲の本体に内蔵されているタイプと、着脱するタイプがあります。

19世紀にアメリカで開発され、幕末の日本にも輸入されたスペンサー銃は、7発連射ができる後装式銃で、次弾を送り出す仕組みを持つ弾倉を銃床に内蔵していました。この弾倉は、スプリングを備えており、その力で次弾を銃身内へ送り込み、また使用済みの薬莢を排出することで連射を可能にしたのです。

スペンサーM1865カービン騎兵銃(京都○刻印)

(刀剣ワールド財団所蔵)