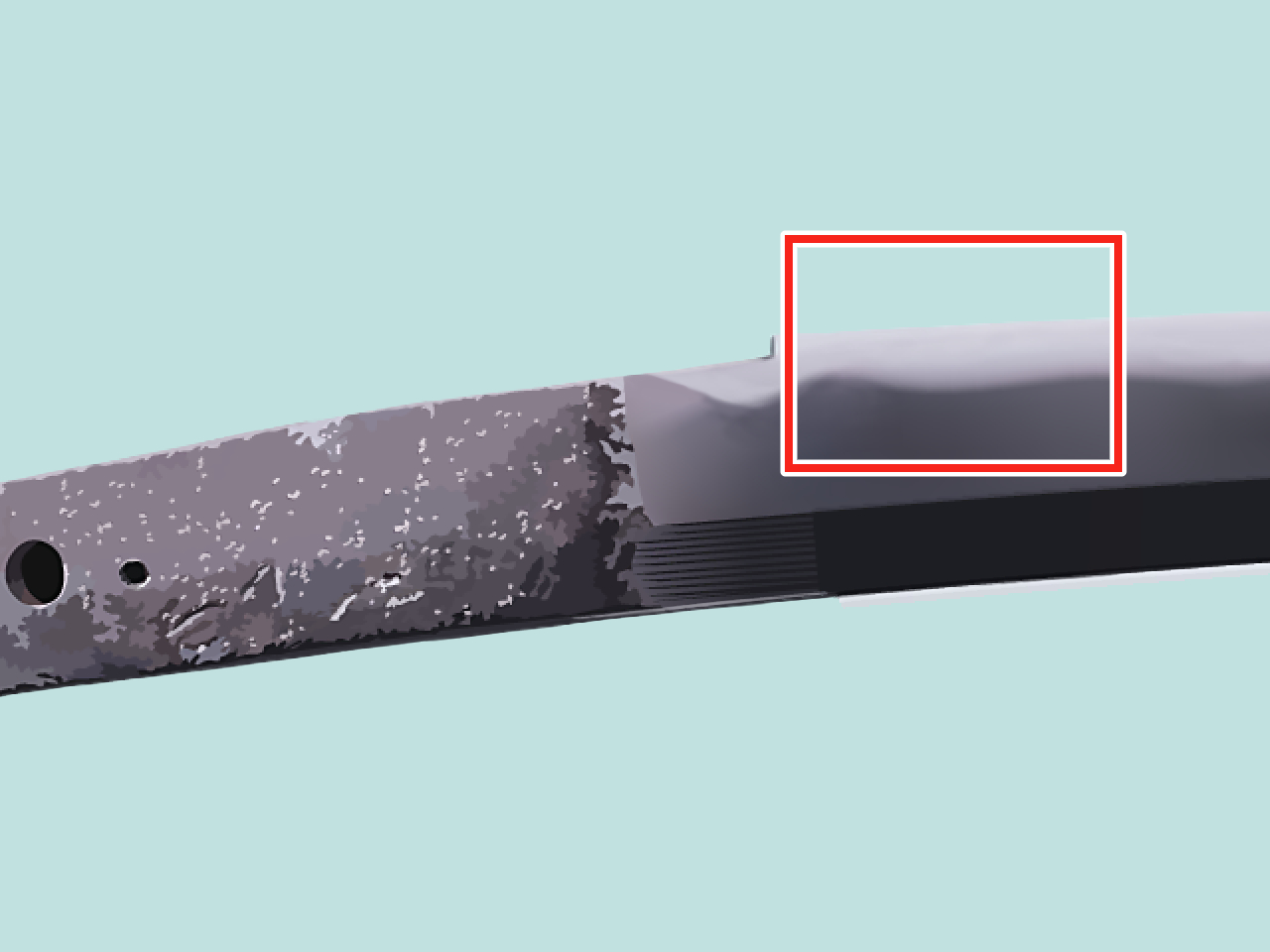

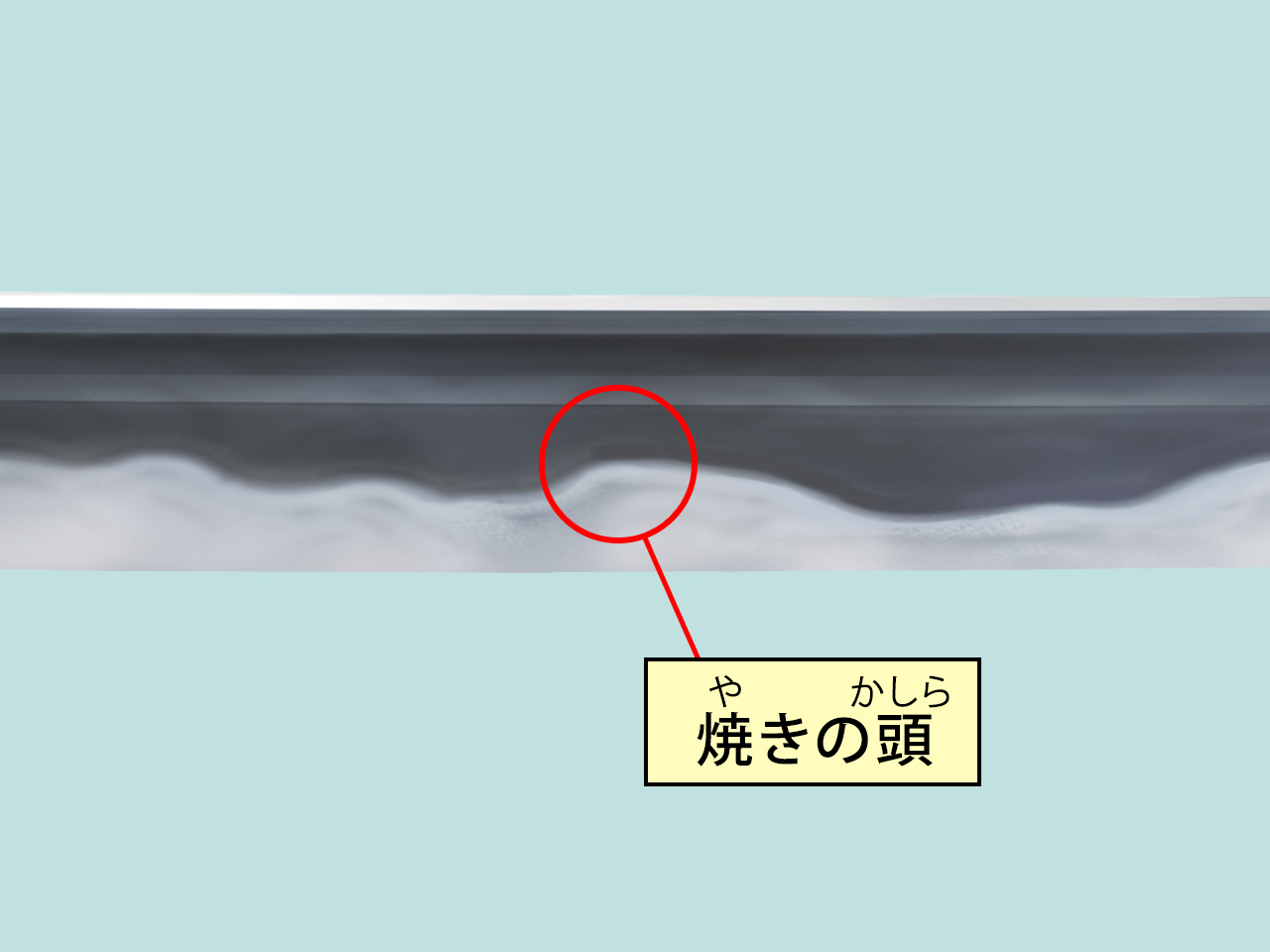

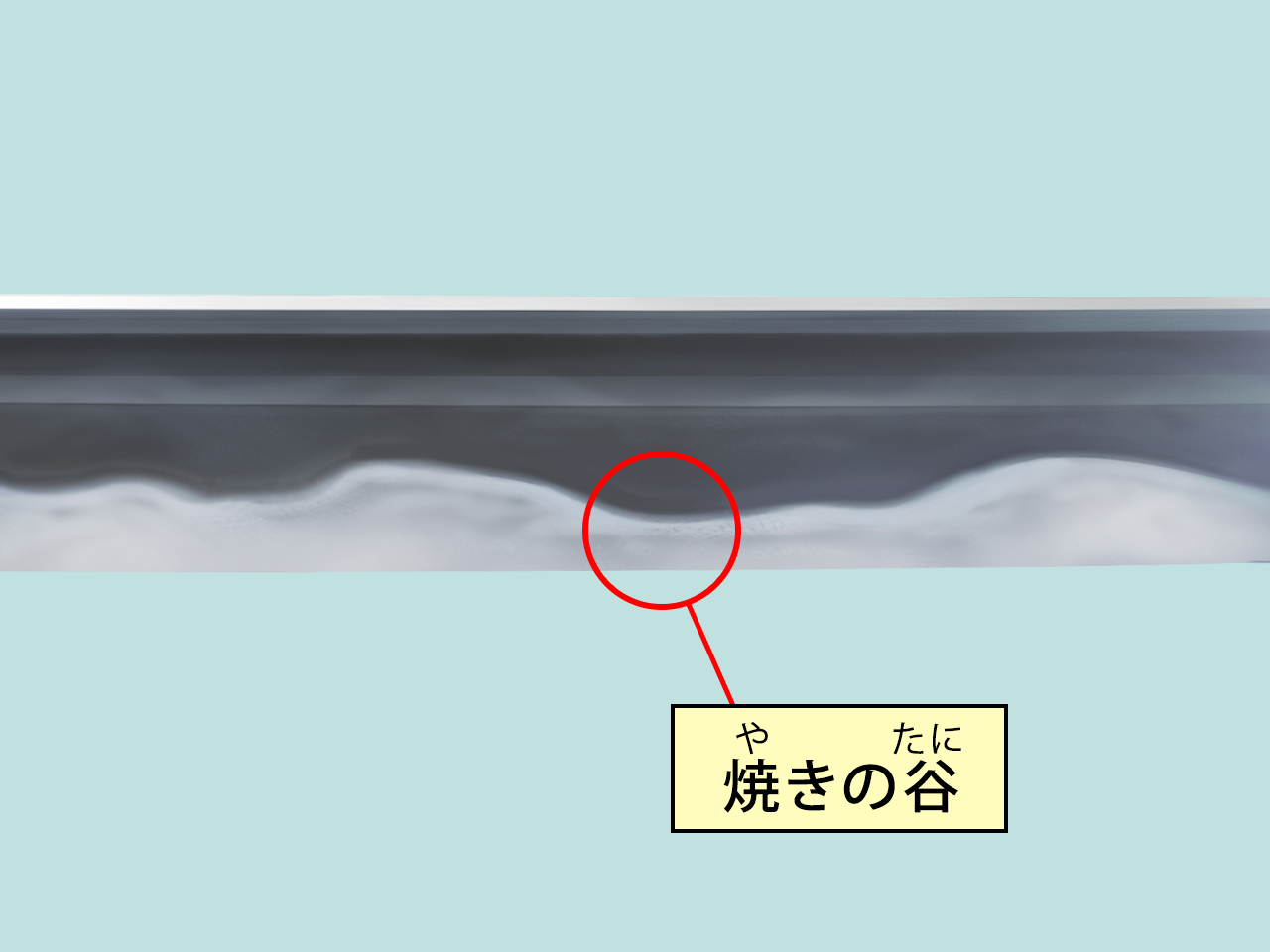

刃文の異称。古くは「焼歯」と表記された。焼刃は、刀の作刀工程のうち「焼き入れ」を行うことで形成される。焼き入れとは、刀身に「焼刃土」(やきばつち)と呼ばれる、耐久性のある粘土を主成分とする土を塗って焼き、その後、水で急激に冷やす作業のこと。塗られた焼刃土は、その厚みによって冷却速度に時差が生まれ、その結果多彩な模様が付く。刃に沿って直線的に焼刃土を塗れば「直刃」(すぐは)、波打つように焼刃土を塗れば「乱刃」(みだれば)と呼ばれる模様が付き、刀剣鑑賞の最大の見どころ。

なお、焼刃は慣用句の「付け焼き刃」(その場しのぎのために覚えた知識や技術のこと)の語源にもなっているが、焼刃をあとから付けることは技術的に困難である。本来の付け焼き刃は、焼刃のない刀にあとから焼刃のような模様を入れることを指す。

付け焼き刃の入れ方は2通り存在する。

ひとつは「紙型法」。紙型法とは、焼刃の形状に切り抜いた紙を用いて刀身を磨く方法のこと。

もうひとつは「塗り薬法」。塗り薬法とは、水で溶いた餅粉や白粉などを使って、直に刀身に焼刃を描く方法のこと。どちらの方法も、一見では付け焼き刃と判断できないほど精巧な焼刃を作り出せるが、刀身を研ぐとその模様は消えると言われている。